Selbstheilende Materialtechnologien: Straßen, Gebäude und Maschinen, die sich selbst reparieren

Die Fortschritte in der Materialwissenschaft haben sich im letzten Jahrzehnt deutlich beschleunigt, und bis 2025 sind selbstheilende Technologien von experimentellen Laboren zu kommerziellen Anwendungen übergegangen. Diese Innovationen sollen die Lebensdauer von Infrastrukturen und Maschinen verlängern, die Wartungskosten senken und die Sicherheit in zahlreichen Branchen verbessern. Moderne selbstreparierende Materialien nutzen chemische, biologische und mechanische Mechanismen, um ihre Struktur bei Beschädigung eigenständig wiederherzustellen. Dadurch entsteht ein praktikabler Ansatz, um dem weltweiten Bedarf an nachhaltigen und langlebigen Lösungen gerecht zu werden.

Funktionsweise selbstheilender Infrastrukturmaterialien

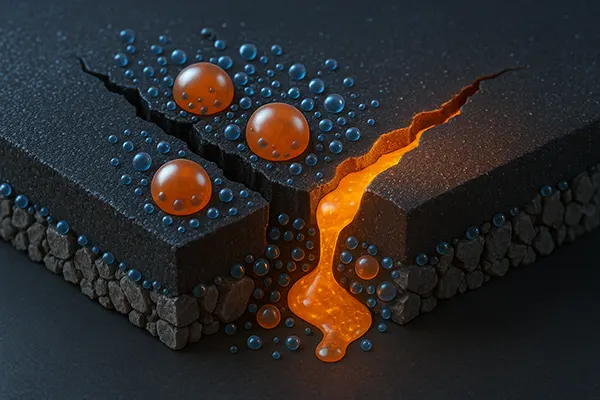

Selbstheilende Materialien basieren auf Systemen, die Schäden erkennen und den Reparaturprozess ohne menschliches Eingreifen auslösen können. Im Bau- und Straßenwesen zählt die Einbettung von Mikrokapseln in Beton oder Asphalt zu den am weitesten verbreiteten Methoden. Wenn sich Risse bilden, brechen diese Kapseln auf und setzen Heilsubstanzen frei – meist Polymerharze oder mineralbasierte Mischungen –, die die Lücke füllen und aushärten. Auf diese Weise wird die Rissausbreitung erheblich verlangsamt und das Risiko schwerwiegender Schäden reduziert.

Ein weiterer Ansatz, der 2025 in Infrastrukturprojekten eingesetzt wird, umfasst bakterienbasierte Heilmittel im Beton. Diese spezialisierten Bakteriensporen bleiben inaktiv, bis Feuchtigkeit in einen Riss eindringt. Sobald sie aktiviert werden, produzieren sie Kalziumkarbonat, das die Öffnung auf natürliche Weise verschließt. Diese Technologie wurde in mehreren von der EU geförderten Straßenmodernisierungen eingesetzt, da sie eine langanhaltende Leistung und eine umweltfreundliche Reaktionsweise bietet.

Für Asphaltbeläge wird die Induktionserwärmung zunehmend genutzt. Metallfasern im Asphalt ermöglichen es Wartungsteams, elektromagnetische Induktion einzusetzen, um das Material zu erhitzen. Dadurch kann das Bitumen sich erneut verbinden. Diese Methode stellt die Fahrbahndecke effizient wieder her und reduziert den Bedarf an vollständigen Erneuerungen erheblich.

Praktische Anwendungen auf europäischen Straßen

Bis 2025 gehören die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Dänemark zu den führenden europäischen Ländern im Einsatz selbstheilender Straßenmaterialien. Die niederländische Behörde Rijkswaterstaat hat den Einsatz induktionsfähigen Asphalts auf nationalen Autobahnen ausgeweitet und berichtet von Wartungskosteneinsparungen von bis zu 50 %. Zudem werden Verkehrsunterbrechungen reduziert, da lokale Reparaturen innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden können.

Im Vereinigten Königreich wird selbstheilender Beton bei Brückensanierungen und neuen Straßenbauwerken eingesetzt. Die Universität Cambridge und mehrere Ingenieurunternehmen haben großflächige Anwendungen von bakteriell aktiviertem Beton unterstützt und eine erhöhte Haltbarkeit in Gebieten mit hoher Niederschlagsrate und Frost-Tau-Zyklen festgestellt. Dies trägt insbesondere zur langfristigen Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen bei.

Dänemark nutzt mikroverkapselte Asphaltmischungen auf Radwegen und in städtischen Straßennetzen in Kopenhagen. Überwachungsdaten von 2023 bis 2025 zeigen weniger Oberflächenverschleiß und geringere Wartungsanforderungen während der Wintermonate. Diese Ergebnisse fördern weitere Investitionen in selbstheilende Technologien im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.

Selbstheilende Technologien im Bauwesen

Die Bauindustrie setzt zunehmend auf selbstreparierende Materialien, um die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit von Gebäuden zu verbessern. Betonstrukturen, die traditionell aufgrund von Rissen und Witterungseinflüssen umfangreiche Wartung erfordern, profitieren besonders von diesen Technologien. Im Jahr 2025 setzen Immobilienentwickler bakterienaktivierten Beton und polymerverstärkte Mischungen ein, um die strukturelle Stabilität mit minimalem Aufwand aufrechtzuerhalten.

Selbstheilende Beschichtungen spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle beim Schutz von Metall- und Verbundoberflächen. Diese Beschichtungen enthalten Mikrokapseln mit Korrosionshemmern. Wenn Kratzer oder Feuchtigkeit auftreten, setzen sie Schutzsubstanzen frei, die die Oxidation verlangsamen. Dadurch bleiben Fassaden, Metallrahmen und exponierte Bauteile länger erhalten.

Auch im Bereich der Dämmmaterialien kommt es zu Innovationen. Selbstheilende Isolationsschäume, die Formgedächtnispolymere enthalten, stellen ihre Struktur nach einer Beschädigung wieder her und erhalten dadurch die Energieeffizienz eines Gebäudes. Dies unterstützt nachhaltige Bauziele und reduziert den Energiebedarf in herausfordernden Klimazonen.

Vorteile für die Stadtentwicklung

Für Stadtplaner dienen selbstheilende Materialien als praktisches Mittel, um den ökologischen Fußabdruck wachsender Städte zu verringern. Weniger Reparaturen bedeuten geringere Emissionen von Baumaschinen, weniger Abfallmaterialien und einen reduzierten logistischen Aufwand. Das entspricht den europäischen Klimazielen für 2025, die eine Reduktion der Treibhausgasemissionen im Infrastrukturbereich vorsehen.

Langlebigere Gebäude erfordern weniger Sanierungen, was sowohl Eigentümern als auch öffentlichen Einrichtungen zugutekommt. Der geringere Bedarf an Ersatzmaterialien stabilisiert Baukosten und unterstützt Strategien zur Kreislaufwirtschaft. Zudem erhöhen selbstheilende Systeme die Sicherheit, da potenzielle strukturelle Schwächen frühzeitig ausgeglichen werden.

Von Wohngebäuden bis zu großen Gewerbeimmobilien tragen diese Technologien zu einer stabilen Langzeitperformance bei. Sie ermöglichen eine präzisere Planung zukünftiger Stadtentwicklungen, da die Lebensdauer von Materialien zuverlässiger prognostiziert werden kann.

Selbstheilende Technologien in Maschinen und Elektronik

Auch in der Maschinen- und Elektronikbranche haben selbstreparierende Materialien große Veränderungen bewirkt. Flexible Elektronik, insbesondere tragbare Geräte und medizinische Sensoren, verwenden Polymere, die beschädigte elektrische Leitbahnen wieder verbinden können. Dies verbessert die Zuverlässigkeit der Geräte und reduziert den Elektronikabfall. Forschungszentren in Deutschland, Japan und Südkorea haben maßgeblich zur Entwicklung solcher leitfähigen selbstheilenden Materialien beigetragen.

In der Automobilindustrie und im Maschinenbau kommen polymere Materialien zum Einsatz, die Kratzer und leichte strukturelle Schäden reparieren. Diese reagieren entweder auf Temperaturveränderungen oder auf Lichteinwirkung, wodurch interne chemische Bindungsprozesse ausgelöst werden. Fahrzeugkomponenten und industrielle Gehäuse erreichen dadurch eine längere Lebensdauer und kürzere Wartungszeiten.

Sogar Batterien profitieren von Selbstheilungsmechanismen. Siliziumanoden in Hochleistungs-Lithiumbatterien neigen dazu, während des Ladezyklus zu reißen. Selbstheilende Binder stabilisieren die Elektroden und verlängern die Lebensdauer der Batterie. Dies unterstützt den globalen Ausbau der Elektromobilität und der erneuerbaren Energiespeicherung.

Auswirkungen auf die Gerätezuverlässigkeit

Maschinen mit selbstreparierenden Komponenten bieten eine besser vorhersehbare Leistung und geringere Betriebsrisiken. In der industriellen Fertigung führt dies zu stabileren Produktionsprozessen und weniger Ausfällen durch mechanische Störungen. Bis 2025 setzen automatisierte Anlagen verstärkt auf solche Materialien, um langfristig zuverlässige Systeme zu gewährleisten.

Bei Unterhaltungselektronik sorgen selbstheilende Polymere dafür, dass Geräte auch bei täglicher Beanspruchung länger funktionsfähig bleiben. Smartphones, Tablets und Kopfhörer verwenden Materialien, die Mikro-Risse und Oberflächenkratzer selbstständig reparieren. Dies verlängert die Nutzungsdauer der Geräte und reduziert Reparaturkosten sowie Elektronikabfälle.

In Bereichen wie Logistik und Energie sorgen Maschinen mit selbstheilenden Bauteilen für einen unterbrechungsfreien Betrieb. Das trägt zu höheren Sicherheitsstandards und deutlichen wirtschaftlichen Vorteilen für Unternehmen bei, die auf langlebige und widerstandsfähige Systeme angewiesen sind.